神道の歴史

日本の古代史を考える時、必ずと言っていい程登場してくるのが、神社であり祭神です。そこに、宮があった、そこで戦いがあった、そこに埋葬されたと伝えられる時、それらの場所には神社がたっていることが多々あります。また、それぞれの神社で祀られている神は、それぞれの伝承に関連する神が祀られていることが多いのです。

天皇家の宗教として、また、日本の国教として存在するのが神道であると思われている方も多いかもしれませんが、確かに神道に定められた様式に従い、様々な儀式がなされますが、神道は厳密な意味で天皇家の宗教ではありません。また、もしろん国教でもありません。そのように感じるのは、丁度、相撲が国技と言われるのと似ているのかもしれません。

「古式ゆかしいしきたりに則り」の嘘

神社が少なくとも、現在の形になったのは明治以降のことです。そもそも明治時代のはじまりは、「王政復古」すなわち、天皇中心の政治に戻すこと。言うなれば、古代の祭政一致の世に戻すことでした。ですから、記紀はバイブルとなり、始祖は神武天皇となりました。

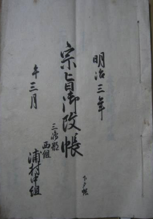

しかし、明治以前、特に江戸時代においては、寺請制度によりどの人も皆どこかの寺の檀家になることが義務づけられていました。そして、これに基づく、宗旨人別帳こそが、戸籍謄本の代わりをしていたわけです。ここから外れた人が、「非人」であり差別階級として扱われました。「士農工商」のどれにも属することがなかったわけです。

寺がとんでもなく強い組織であったわけですから、神社は寺の一部として、もしくは、一体と成ったものとして存在していました。これが、神仏習合の実態です。

神と仏はいつから混じったのか?

但し、その傾向が顕著になったのは、蘇我氏と物部氏との争いからだと考えられます。

神と仏の争い

神の整理の仕方

日本の八百万の神々は、実は様々な仏(菩薩と呼ばれる成仏を求める修行者や天部と呼ばれる密教の神々なども含む)が化身として日本の地に現れた権現(ごんげん、「権」は「仮」)であるという整理の仕方がなされるようになります。これを本地垂迹(ほんじすいじゃく)説と言います。仏教は世界中どの国であっても、既に確立した宗教を持つ土地に入り込んで布教活動を行います。このため、常に土着の宗教を包含していく必要がありました。このために作られた考え方で、「皆さんの祀っている神は、仏が形を変えて表れたものです」と説明して仏教に取り込んでいったわけです。

これにより、生まれたのが「xxxxx権現」と言われる神(仏)です。現在でも、熊野権現、愛宕権現等名前を残しています。

ちなみに、熊野十二所権現では、伊弉冉尊=千手観音、伊弉諾尊=薬師如来、国常立命=阿弥陀如来、天照大神=十一面観音、天忍穂耳命=地蔵菩薩、瓊瓊杵命=龍樹菩薩、彦火々出見尊=如意輪観音、などに割り当てられています。天照や、瓊瓊杵命の位置づけには、少し違和感を感じるのは、熊野の神が天照系ではないからなのかもしれません。

仏の中での神の出世

神道の確立

鎌倉時代になると、まずは仏教ありきの中でも、本地垂迹説を日本において、また、各仏教宗派の中で整理しようという気運が生まれてきます。天台宗系の山王神道、真言宗系の真言神道(両部神道)などが確立していきます。日蓮宗では、法華神道がおこり、日替わりの神様である法華三十番神が祀られるようになりました。また、それと同時に伊勢神宮の外宮では、古くからの儀礼を体系化した度会神道(外宮神道、伊勢神道という言い方をされる本も見受けられるが、江戸時代の同名のものとは異なっている)がおこります。

吉田兼倶と吉田神道

仏教との大逆転

国政への中への組み込み

明治維新の理想から、神道国教化が模索されていたことも確かです。明治4年には、神祇の祭祀と行政を掌る機関として律令制以来の神祇官に代わって神祇省(じんぎしょう)が設置され天皇による祭政一致がめざされました。組織が確立するに伴って、教部省へ、そして内務省へと移され、明治33年には神社は内務省神社局、それ以外の仏教やキリスト教等他の全ての宗教は内務省宗教局へと管轄が分けられます。戦後は、もちろん、文部科学省の中の外局に追いやられています。